概要

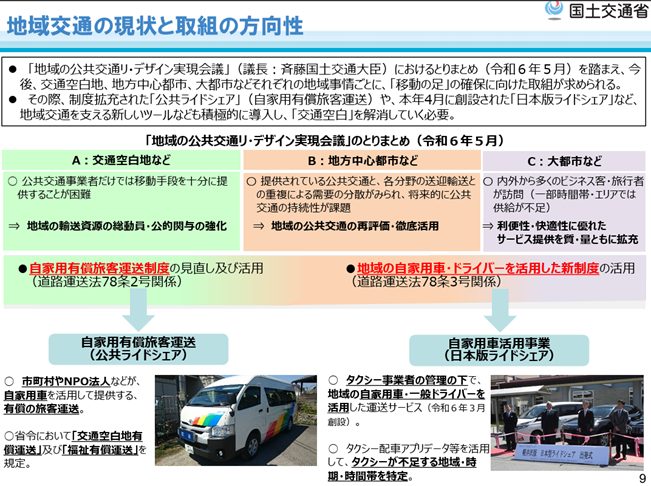

公共交通ネットワークを日常的な移動に利用するには,自宅から公共交通ネットワークの鉄道駅またはバス停までの移動手段が確保されていなければならない.これはネットワークが疎な地域では難しい課題である.都市部でも利用者の高齢化と,運転手不足によって減便や路線の整理が進められているため,同様の問題が生じている.その解決策の1つとして,コミュニティバスや公共ライドシェア,AIオンデマンドなどのローカルな移動手段(端末交通)の導入が進められている.

すべてのエリア(道路上の交差点)をカバーするように端末交通の運行範囲を広くすると当然住民にとっての移動利便性は向上する.一方,運営コストを考えると運行範囲は絞る方が望ましい.両者にとって適切な需要供給となる計画が望ましい.本稿では,一旦端末交通を過剰供給して公共交通ネットワークを利用できるエリアを計算する.その後,現況から広がった移動範囲を最低限保証する端末交通の運行範囲を計算する.今回対象とした地域は四国4県である.

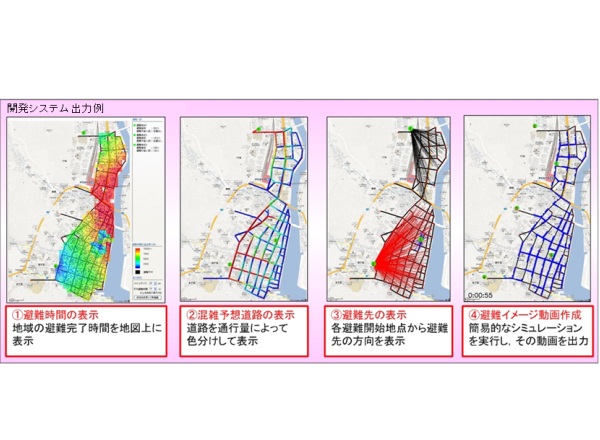

(出所:国土交通省 「交通空白」解消・官民連携PF)

モデル:四国の公共交通ネットワーク

四国の鉄道とバスの公共交通ネットワーク

時刻表を使って,鉄道とバスの運行を表現するように平面ネットワークを時間軸方向に展開した時間拡大ネットワークとなっている.

四国の道路ネットワーク

徒歩移動を想定する.各交差点に近隣住宅数を付随させる.駅とバス停において道路ネットワークと公共交通ネットワークは接続されていて,ネットワーク間を相互に乗換可能である.

交通モデル

住宅が付随した交差点を出発し,高松,徳島,松江,高知のいずれかの都市をゴールとする.到着指定時刻は7:00-21:00の10分おき,所要時間は2時間以内(内,徒歩は30分まで)とし,最遅出発移動経路を選択する.

交差点の利便性を,所要時間と,異なる最遅出発が何回実現できるかによって評価する.

下記スライドのp.1に示す.

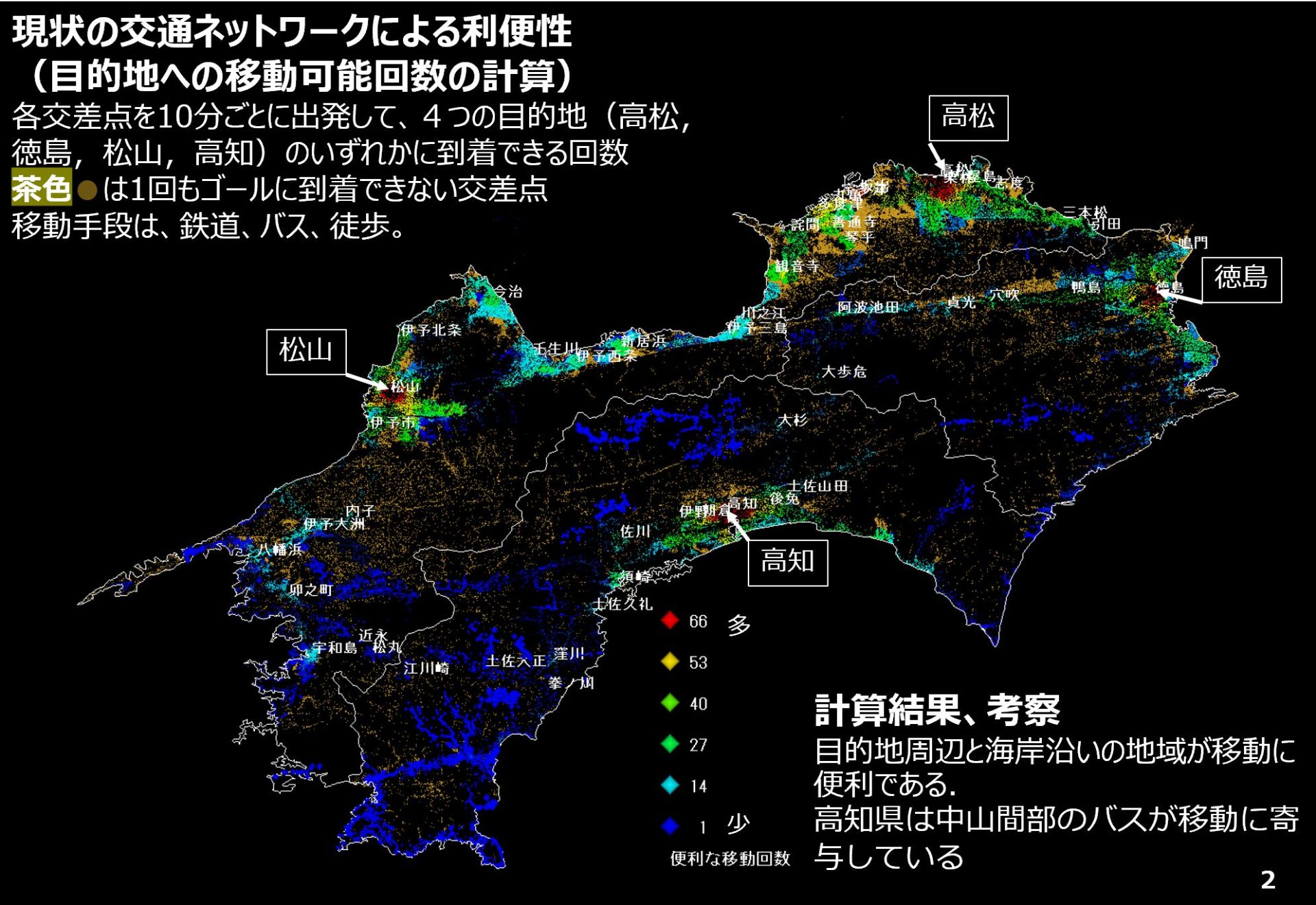

現状の交通ネットワークによる利便性

鉄道とバス,および歩行を想定して道路を時速4kmで移動する.

図は,各交差点を出発し,指定された10分ごとの到着時刻に,ゴールまで異なる最遅出発移動によって到着できる回数を交差点に色をつけて示してある.茶色は1回もゴールに到着できない交差点である.バスや電車の運行頻度が低かったり接続が悪かったりする場合には,早い指定時刻に到着した経路と同じ経路が使われるので回数が少ない.ゴール周辺,海岸沿いが便利である.高知県の中山間部を通るバスが活躍している.

スライドp.2を下図に示す.

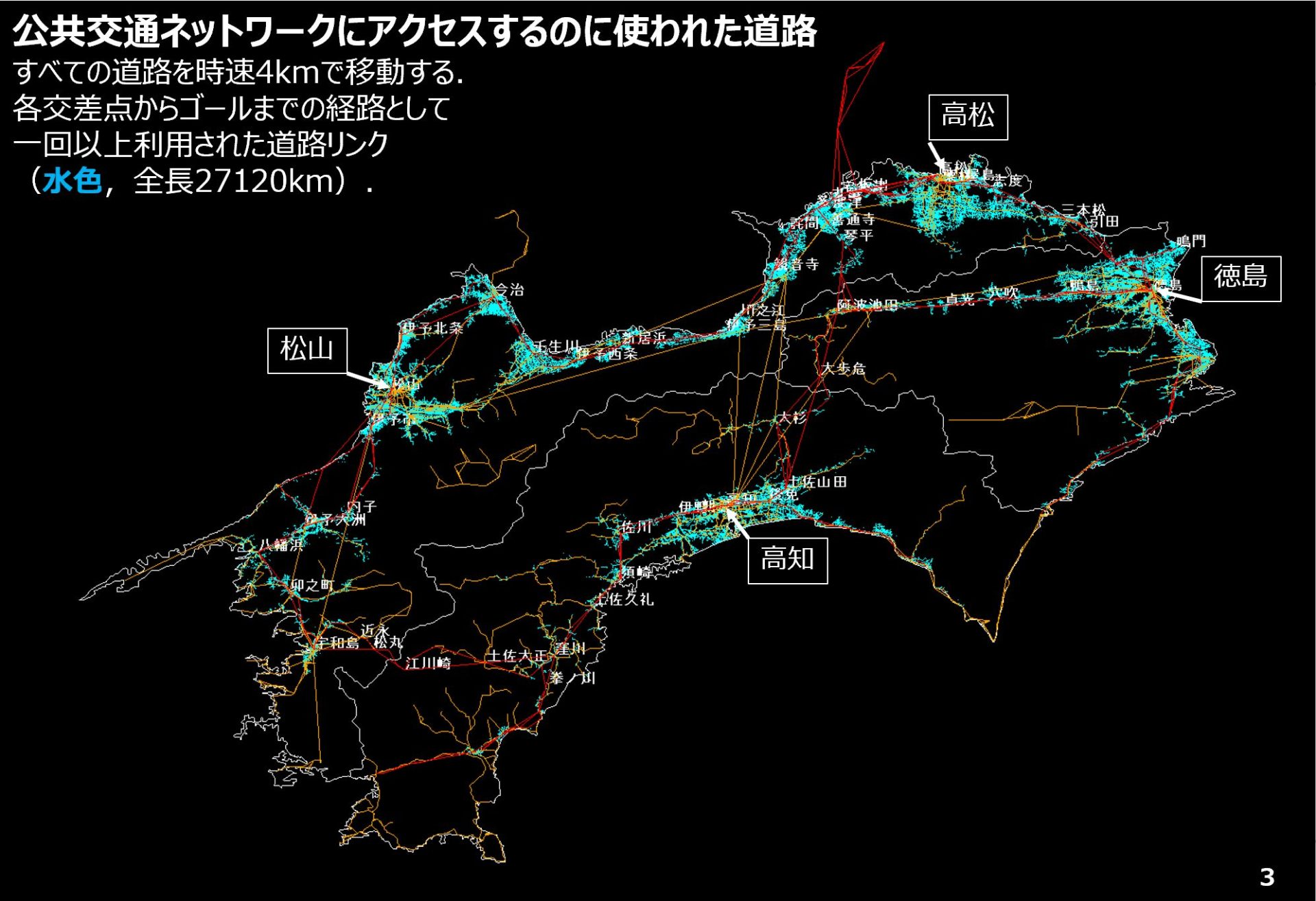

公共交通ネットワークにアクセスするのに使われた道路

前のスライドで示した移動の中で徒歩移動に利用された道路を水色で示す.ゴール周辺を除いて,公共交通機関までのアクセスを表している.

スライドp.3を下図に示す.

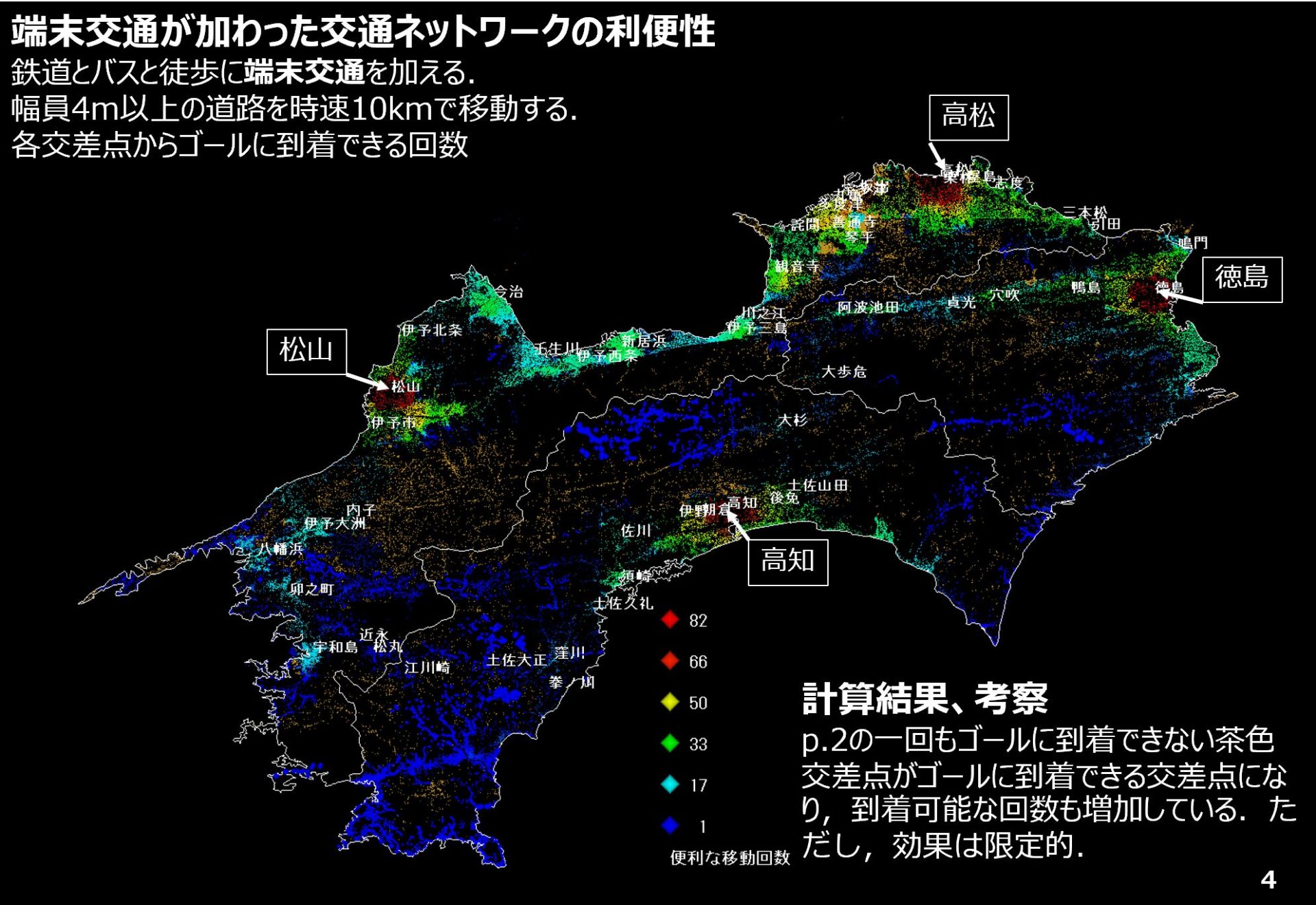

過剰供給した端末交通が加わった交通ネットワークの利便性

徒歩移動に補助的な端末交通を加えることを考える.まず,幅員4m以上のすべての道路を時速10kmで移動できるとする(大盤振る舞い).p.2と同じゴールと到着指定時刻に対して,ゴールまで異なる最遅出発移動によって到着できた回数を示す.p.2の結果と比較すると,一回もゴールに到着できない茶色交差点のいくつかが到着できる交差点になり,他の交差点で到着可能な回数も増加している.ただし,効果は限定的である.

スライドp.4を下図に示す.

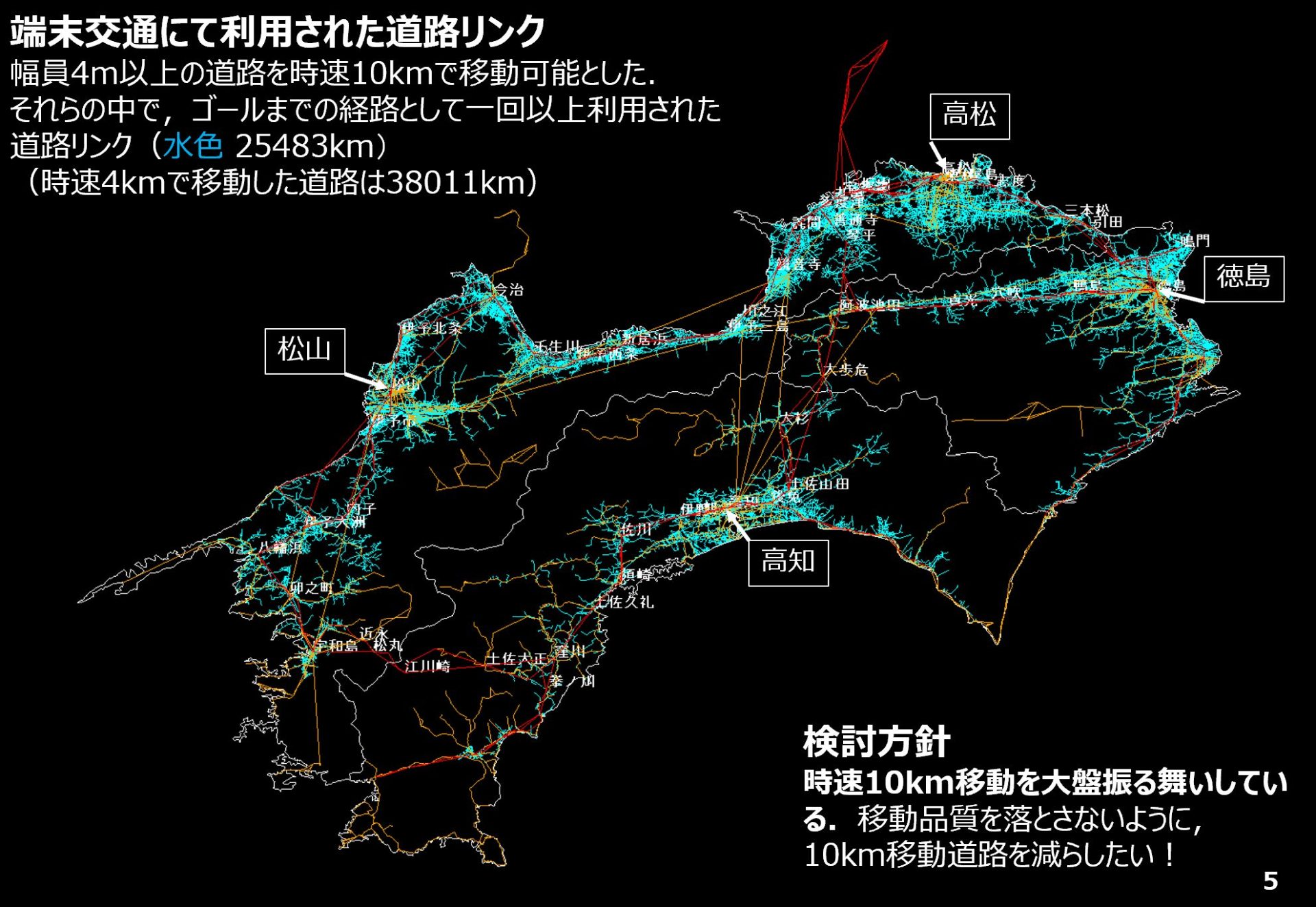

過剰供給した端末交通にて利用された道路リンク

p.4の計算で時速10kmで移動可能とした道路リンクの中で,ゴールまでの経路の中で一回以上利用されたリンクを水色で示す.この図で色が塗られなかったリンクに補助交通を加える必要は無いことは明らかである.これをさらに減らしてみる.

スライドp.5を下図に示す.

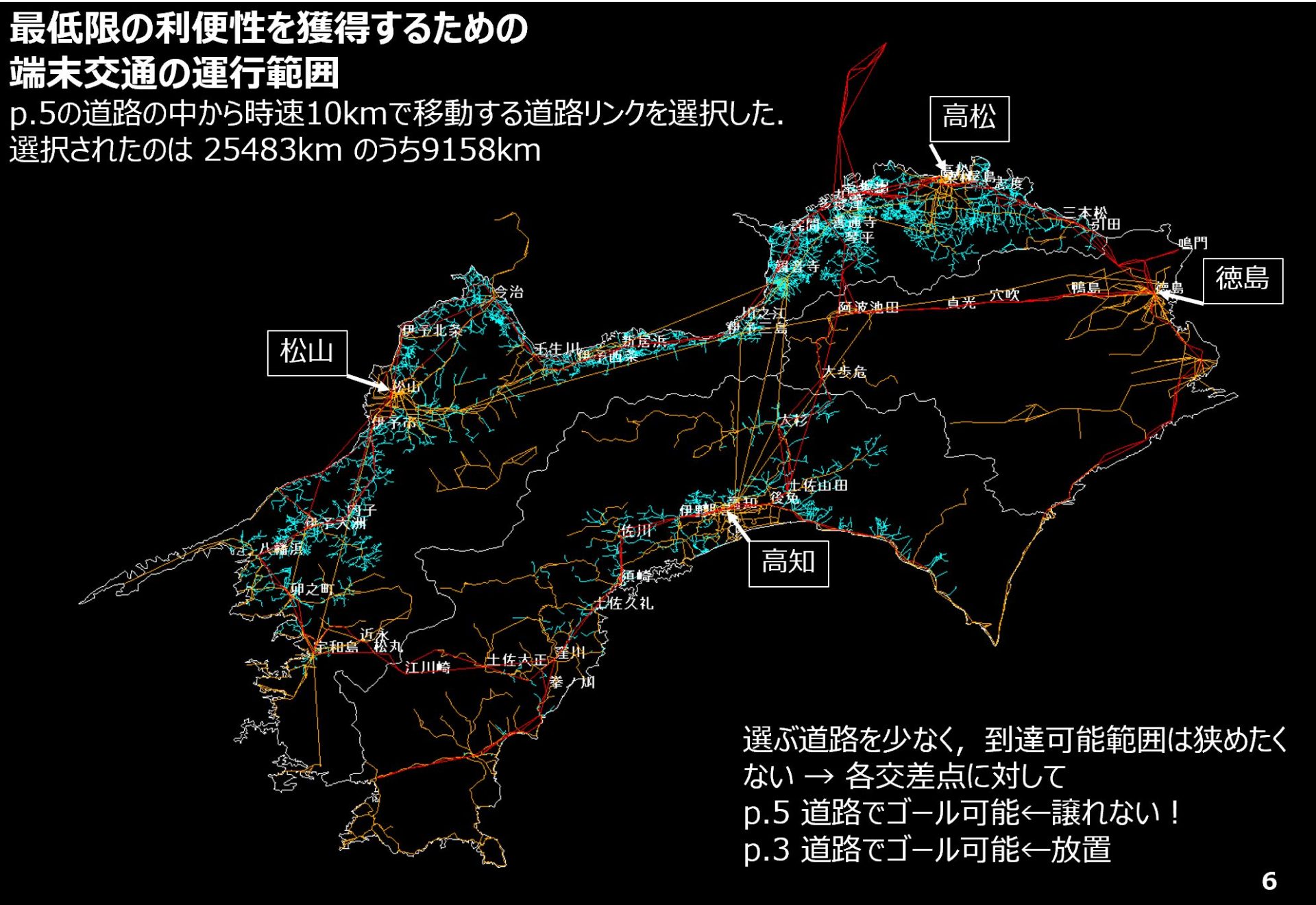

最低限の利便性を獲得するための端末交通の運行範囲

補助交通の追加によって最低限の利便性が獲得できたのは,徒歩移動速度が4kmの場合には一度もゴールに到着できず,4km→10kmの道路が加わって始めてゴールに到達できた交差点である.そのような交差点から公共交通ネットワークに至る道路リンクだけを時速10kmリンクとして選択する.選択された道路リンクを水色で示す.p.5のリンクよりも少ない.

スライドp.6を下図に示す.

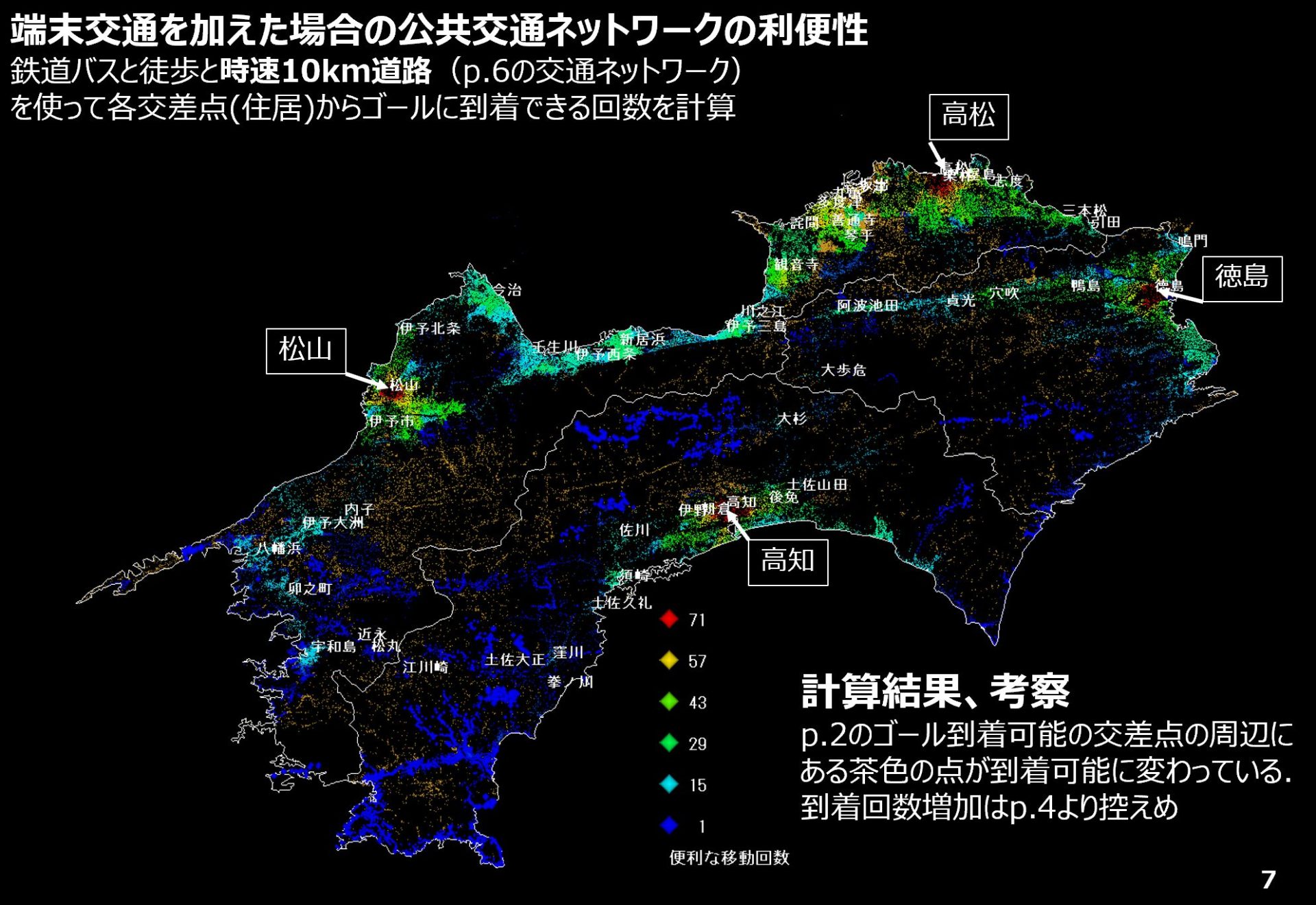

p.6の端末交通を加えた場合の公共交通ネットワークの利便性

p.6の道路リンクを時速10kmで移動できるとし,その他の道路リンクを時速4kmで移動する.公共交通ネットワークと組み合わせたときに,各交差点からゴールに到着できる回数を示す.p.2のゴール到着可能の交差点の周囲にある茶色の点が到着可能に変わっている.到着回数増加はp.4より控えめである.

スライドp.7を下図に示す.

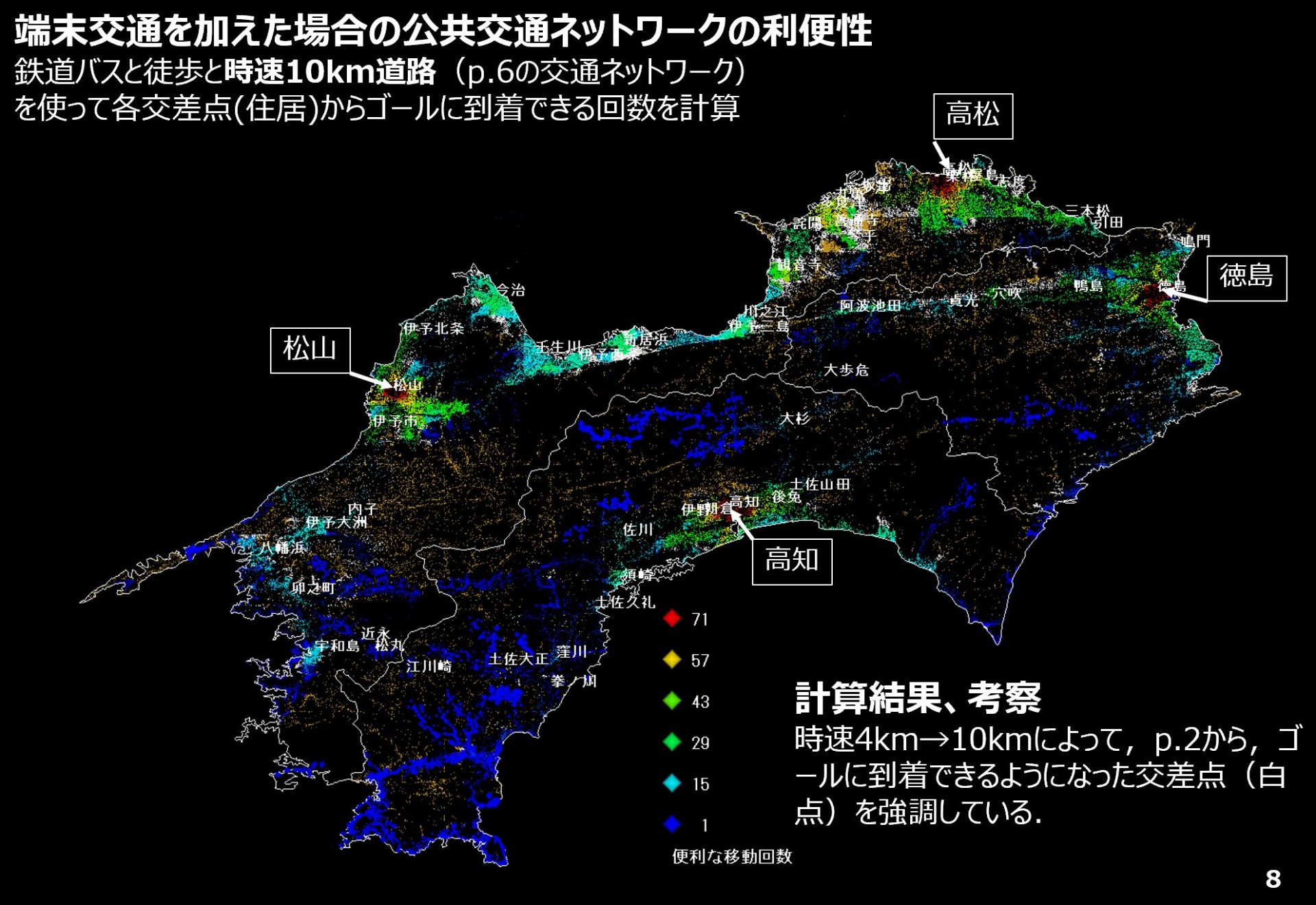

p.6の端末交通を加えた場合の公共交通ネットワークの利便性

p.2の計算結果ではゴールに到着できず,p.7の計算でゴールに到着できるようになった交差点を白色で示す.

スライドp.8を下図に示す.

本検討のまとめとネットワーク解析への視座

ネットワークを用いて人流/交通解析を行う課題/問題は,データが取得/作成できるのであれば範囲を広く取り“つながっている“という特徴を活かすことにより,豊かな結論/解決策を得ることができる.ここでの”広く取る”ことは地理的にだけではなくて,徒歩,バス,鉄道,端末交通といった様々な交通手段を連続的に表現することも含まれる.本稿では,地方の交通評価をネットワークの問題として定式化して,制約無く端末交通を提供する場合に利便性をどこまで上げられるかを調べ,利便性を大きく下げないようにして,過剰な端末交通を減らす問題を考えた.

問題設定の自由度の高さは,ネットワークを使う定式化の特長であり,解法アルゴリズムの豊富さが寄与する.現実的な施策を考えるには,ネットワークでは表現できない実現可能性の観点からさらに制約が加わるはずである.一方,ネットワークの解は上限の目安と,客観的な指標による地域間の比較を与えてくれる.

スライドを再掲する.

参考文献

1)田口 東:東京オリンピック観戦客輸送の余裕を首都圏電車ネットワークは持っているか,

オペレーションズ・リサーチ, Vol.62, No.1, pp.5-14(2017),日本オペレーションズ・リサーチ学会

2)田口 東:数理計画法で解く首都圏電車の混雑 ―2020東京オリンピック開催時,どうなる

オペレーションズ・リサーチ, 65(8), 429-438(2020),日本オペレーションズ・リサーチ学会

3)田口 東:リアルとモデル,データと計算

オペレーションズ・リサーチ, Vol.68 , No.1, pp.5-11(2023),日本オペレーションズ・リサーチ学会

4)田口 東,柿崎 陽:東京BRT(Bus Rapid Transit)と地下鉄8号線建設による交通利便性向上の試算

2024年日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会2-B-3(2024)